CAFA設計學院2021畢業季前言

2021屆設計學院研究生畢業展

是為序

——中央美術學院設計學院院長 宋協偉

是什么原因使你選擇這個主題進行畢設創作?

在校學習期間我參與了許多本專業的項目課題實踐,其中有許多的內容是對集體以及個體所取得的榮譽成就進行設計與展現。同時在現實生活中,小到幼兒園得到的小紅花,再到互聯網產品中的“獎牌”激勵體系,“榮譽”又與我們的個人生活密切相關。通過以上過程我發現“榮譽”在當今時代語境下在急劇的異化,在過去榮譽更多是社會的一種獎賞,給予個體的一種集體認可,而如今這種集體的觀念也在逐漸消解,我想對這種現象進行表現與討論,所以以此作為畢設的主題。

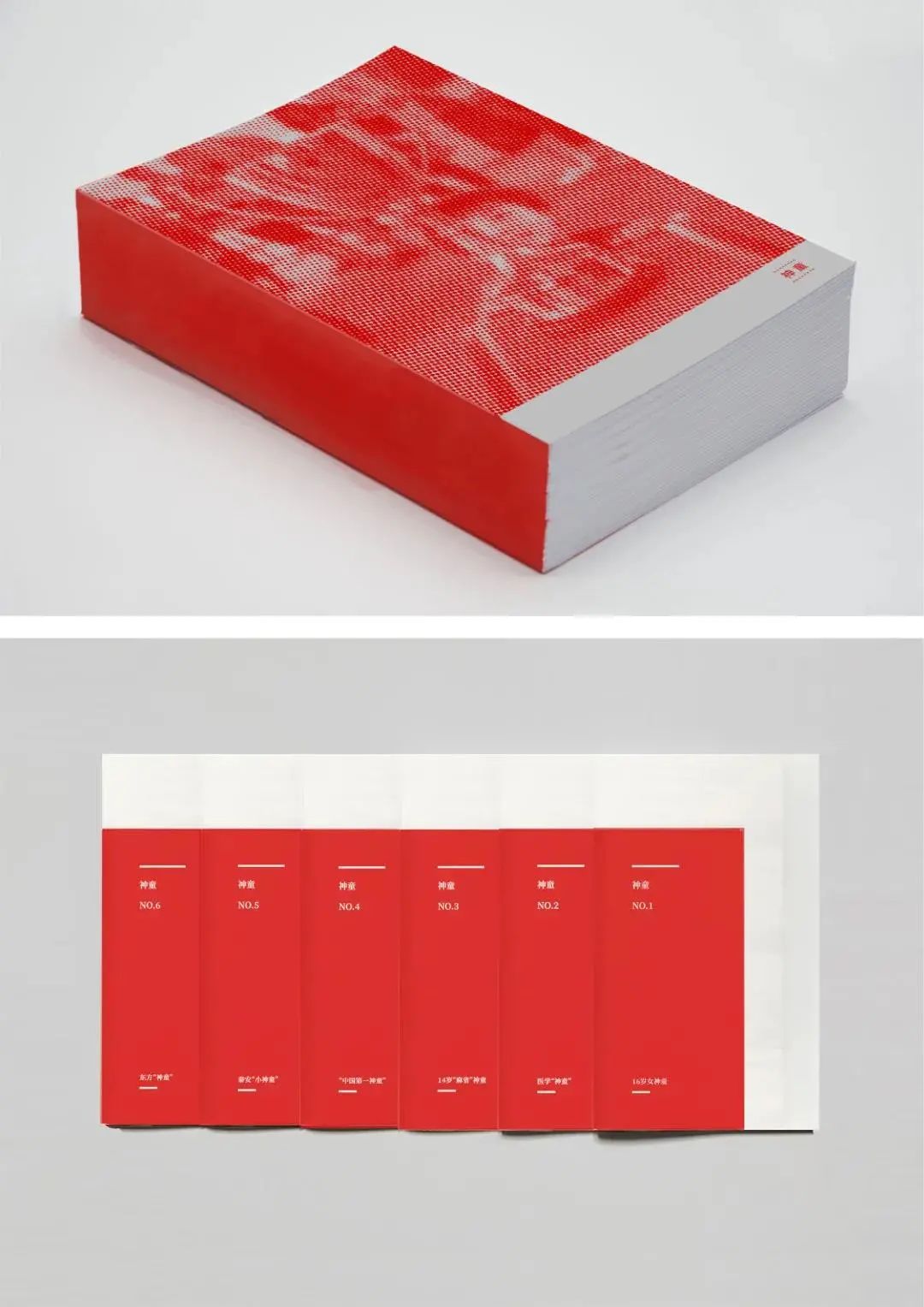

畢業作品中是通過怎樣的設計視角與內容傳達主旨的?

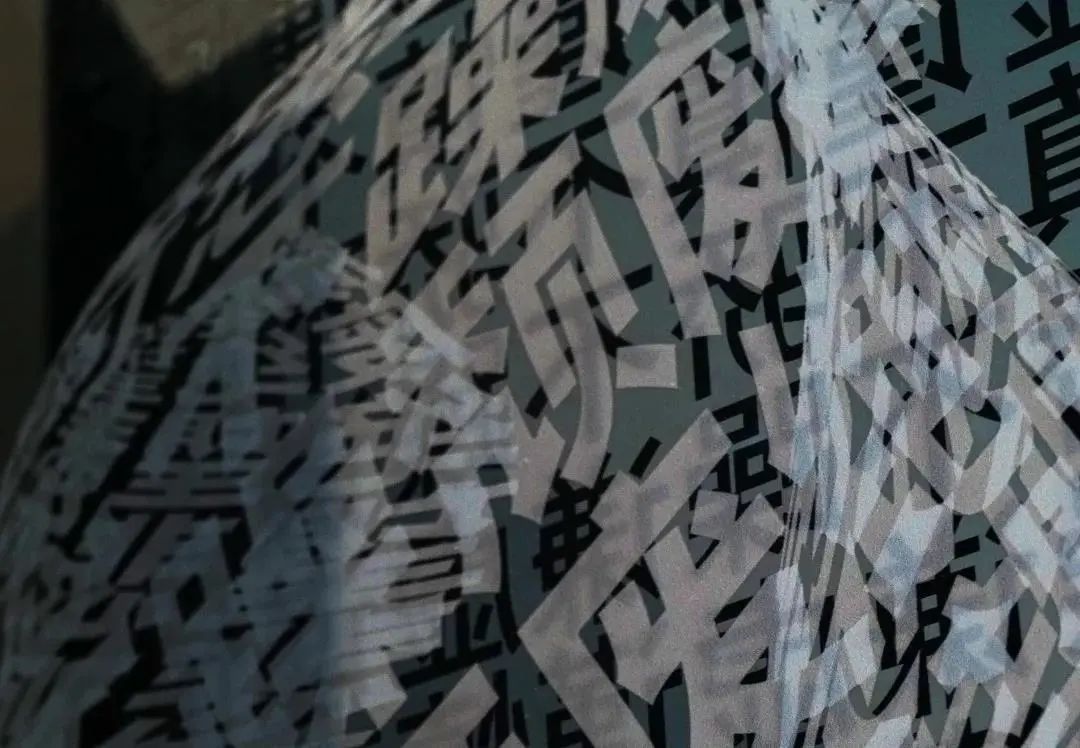

我在作品中借用獎牌、獎杯和綬帶等榮譽的物質載體,將其中的文字、圖案、色彩等各種元素被逐一拆解分析,進行重構。在內容上選取社會中的“神童”現象,這種現象可以說是榮譽變得逐利化所產生的結果。我嘗試以此作為切入點,從多維度的視角探討榮譽對我們每個個體的影響,并在作品中以“競爭”、“標尺”、“奇跡”三組遞進主題進行敘事呈現。

你期望你的作品能夠傳遞給觀眾什么樣的體驗或感受?

希望人們來思考轉瞬即逝的人生,思考個人與集體的關系。我們究竟最需要什么?什么對我們來說是最重要的?我們該如何看待人生的成功與成就?”

導師評語

《榮譽&神童》是李明叡對當今時代語境下“榮譽”概念所發生的變化所進行的探討,聚焦于社會事件,對問題背后交織復雜的因素進行理性梳理和批判反思。作品通過將生活中常見的“榮譽”的物質載體進行重構并予以呈現,進而探討其中個體實現與集體認可間的平衡關系,這對于個體、社會乃至國家來說都是具有現實意義與研究價值的。作品整體展現出了學生在學科專業學習與項目課題實踐過程中對問題的不斷挖掘與思考。

——宋協偉教授

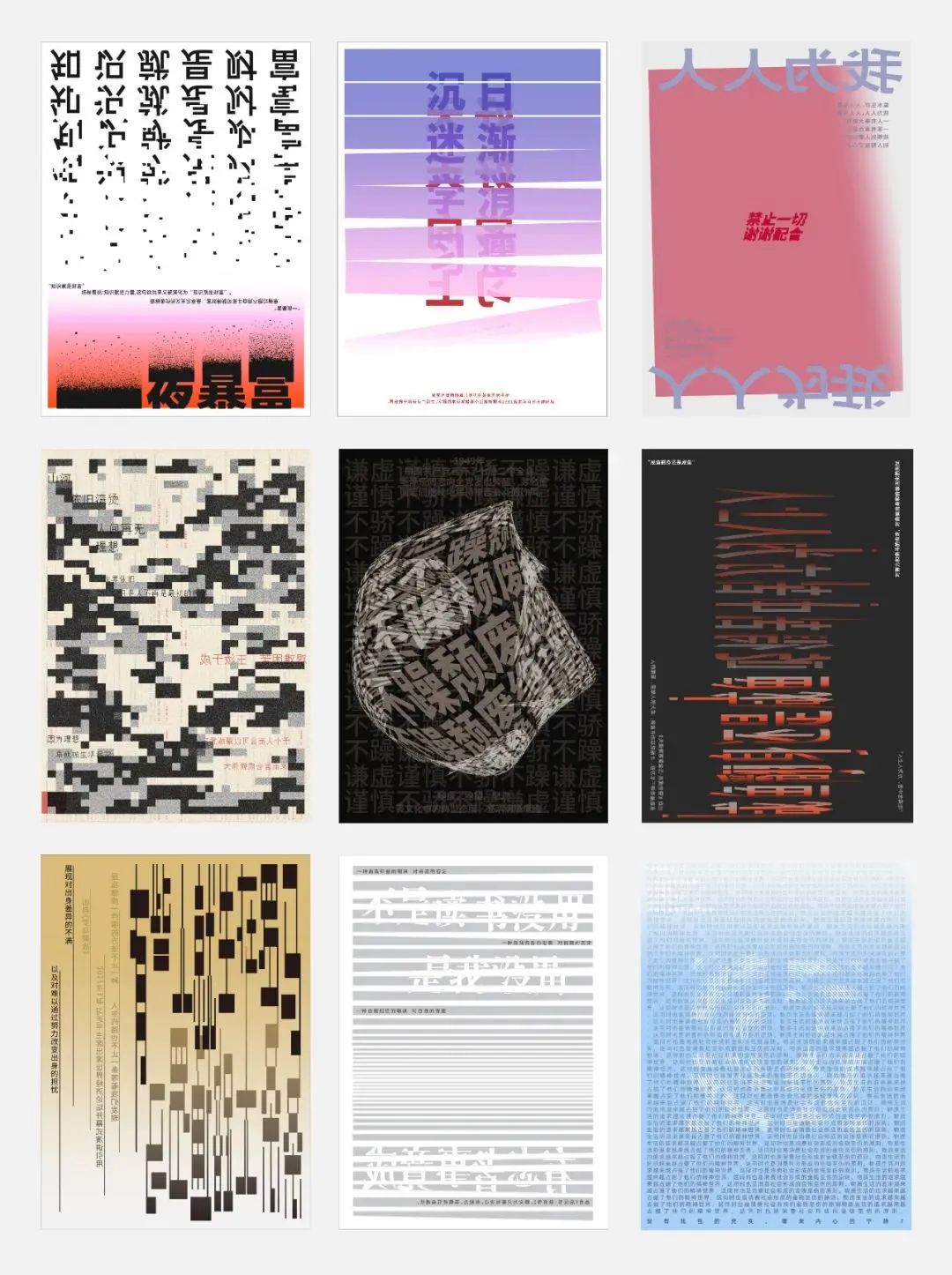

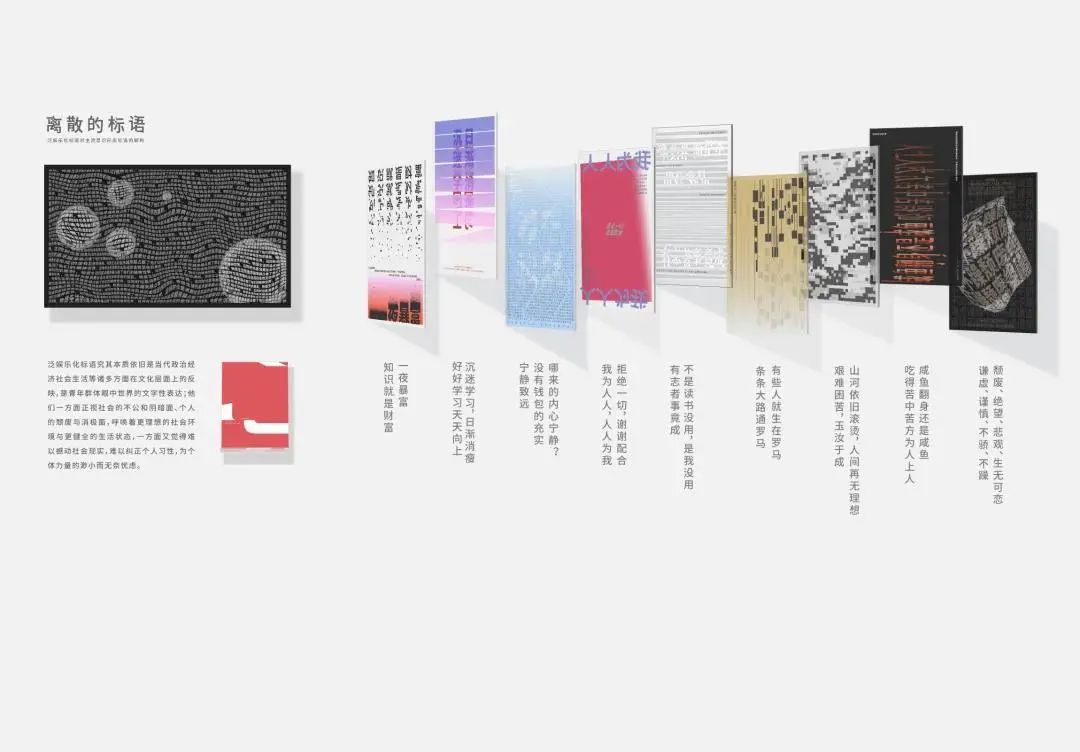

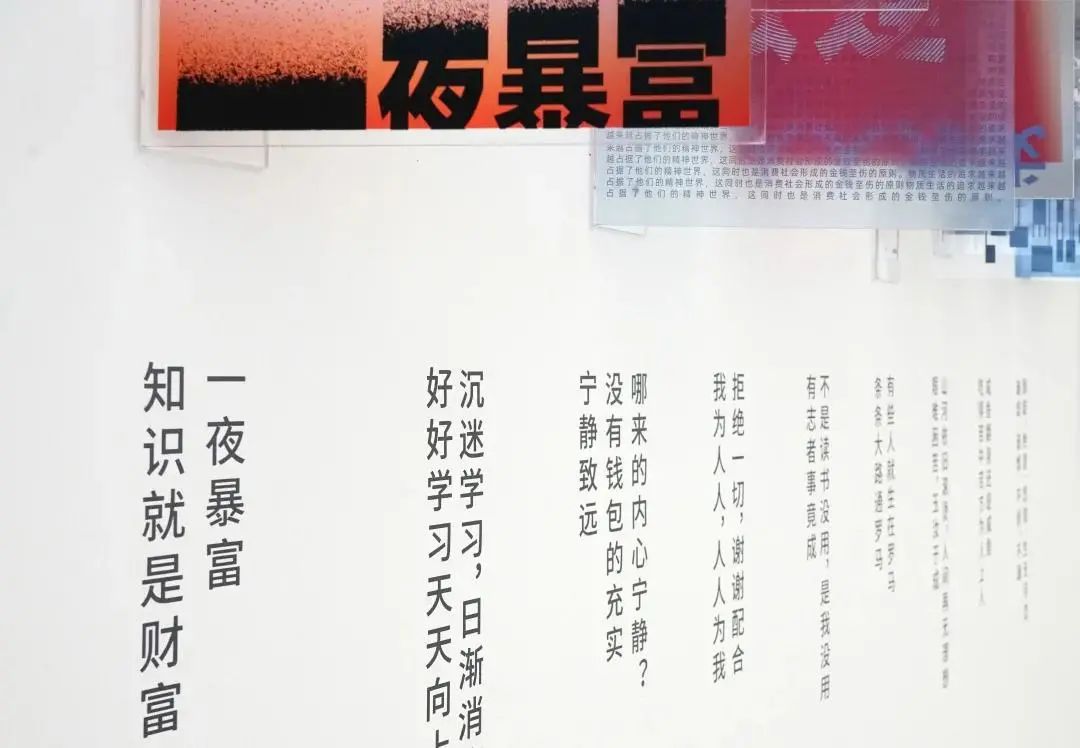

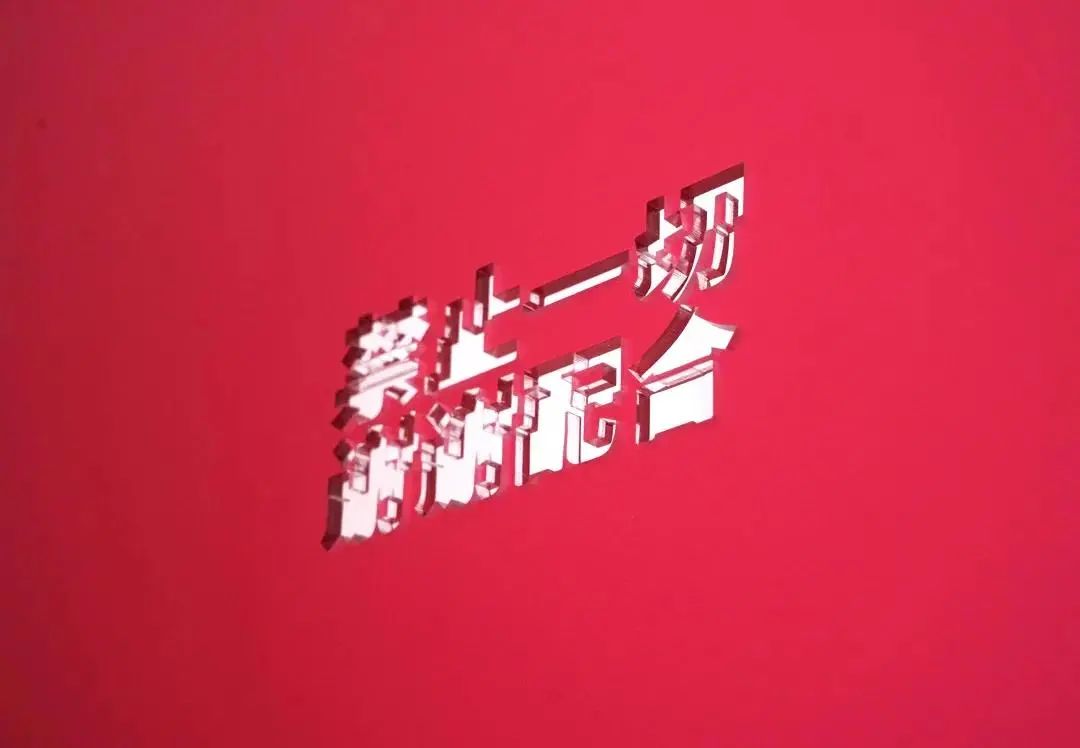

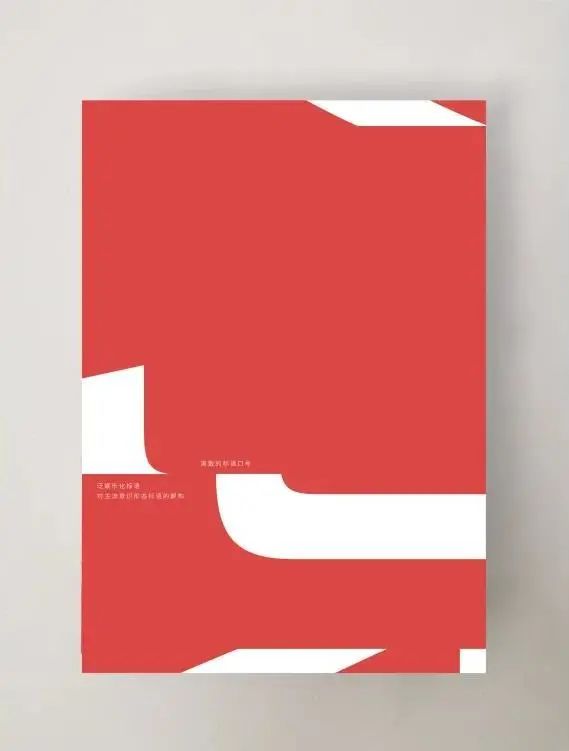

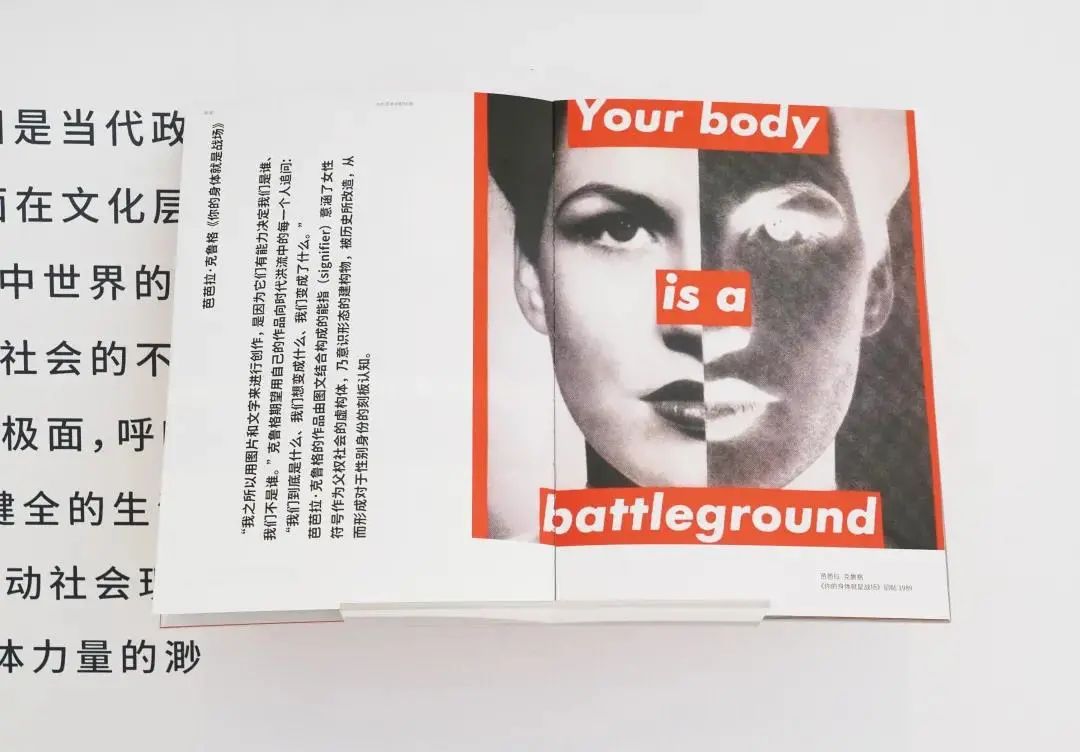

泛娛樂化標語究其本質依舊是當代政治經濟社會生活等諸多方面在文化層面上的反映,是青年群體眼中世界的文字性表達。作品以當代青年群體的話語意識作為出發點,通過學習、工作、生活、社交、理想、精神六個方面的標語重組來構造青年群體泛娛樂化標語和主流意識形態標語的對話關系;基于對話邏輯的碰撞、語意的分離,用視覺語言來闡釋資本邏輯與非馬克思主義社會思潮影響下的網絡時代青年群體話語輸出對主流意識形態標語的離散和解構。

你的作品《離散的標語》和我們政治與生活中的標語有什么不同嗎?

標語在中國具有不同的歷史階段特征,而且主流意識形態標語有著自上而下的產生機制。我的研究對象主要聚焦在當代青年群體,步入消費社會與網絡時代的他們話語權得到解放,通過標榜、自嘲、質疑來表達自我,他們的標語行文如絮語,修辭多樣化,媒介產品化、日常化、圖像化。相反,這是一種自下而上的生產機制。同時我將兩者重組并置,制造矛盾對話形式。

你的作品都由那些部分構成?

我的作品由書籍、動畫、裝置三部分構成:通過書籍梳理標語的異化過程、當代藝術中的標語表達、主流意識形態標語與泛娛樂化標語的對話重組,以及被解構的標語海報創作;以文字動畫的形式來傳達標語是如何被解構的;選取視覺解構的海報創作,借用亞克力的雙面特性,來構建對話形式,將亞克力和墻面形成一定夾角,造成正背的可讀性差別,以此來闡釋泛娛樂化標語對主流意識形態標語的離散。

導師評語

民眾的日常與生活形象能夠綜合反映國家形象的一個切面,而政治環境日趨日常化使作為時代反映的標語最先呈現出個人化趨勢。這種趨勢使標語環境由公共空間轉向私人空間,標語生產由集體轉向個人,標語內容由嚴肅轉向輕松,同時又構造了一種共生的混合關系。周忙的《離散的標語》較為敏銳地討論、梳理、反思了歷史進程中思想規訓、消費滲透、網絡異化與文化裂變,同時運用獨特的視覺語言構建了一個幽默的對話關系,塑造出了一個正在被離散的話語機制。

——宋協偉教授

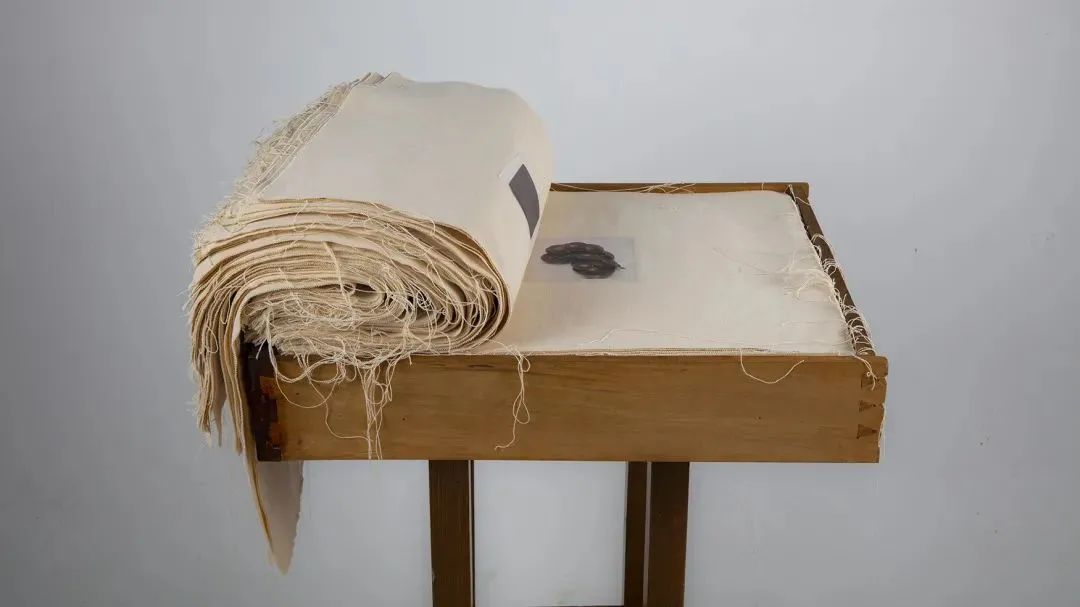

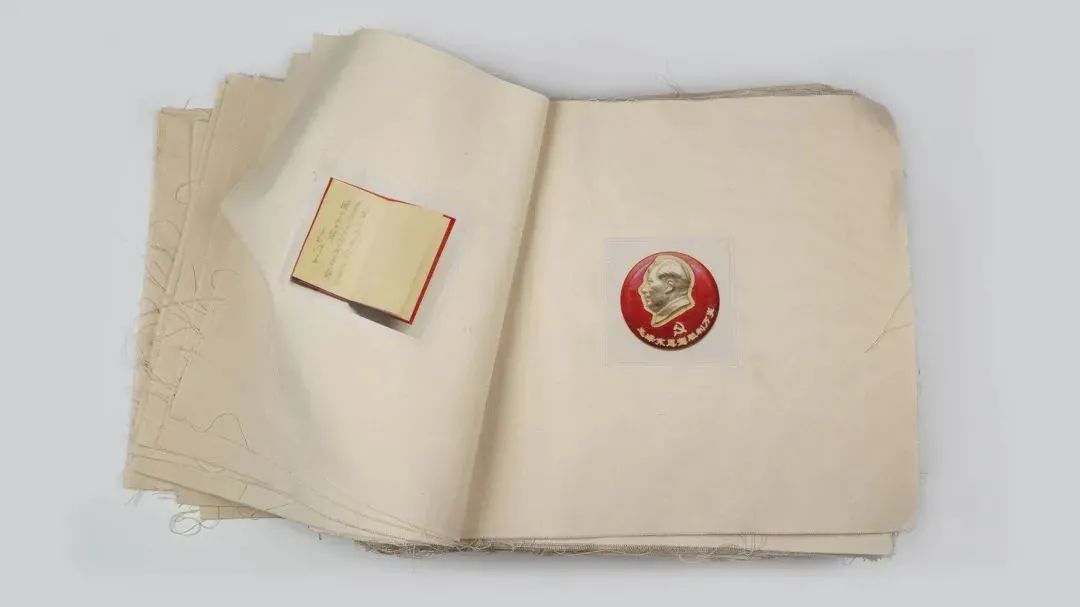

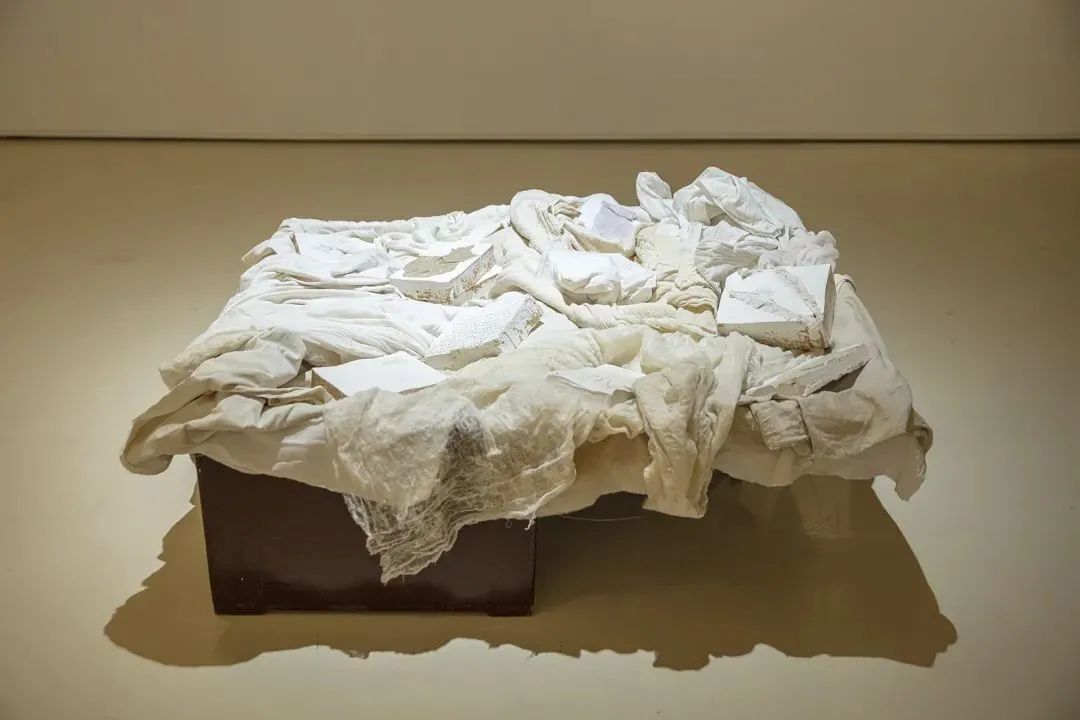

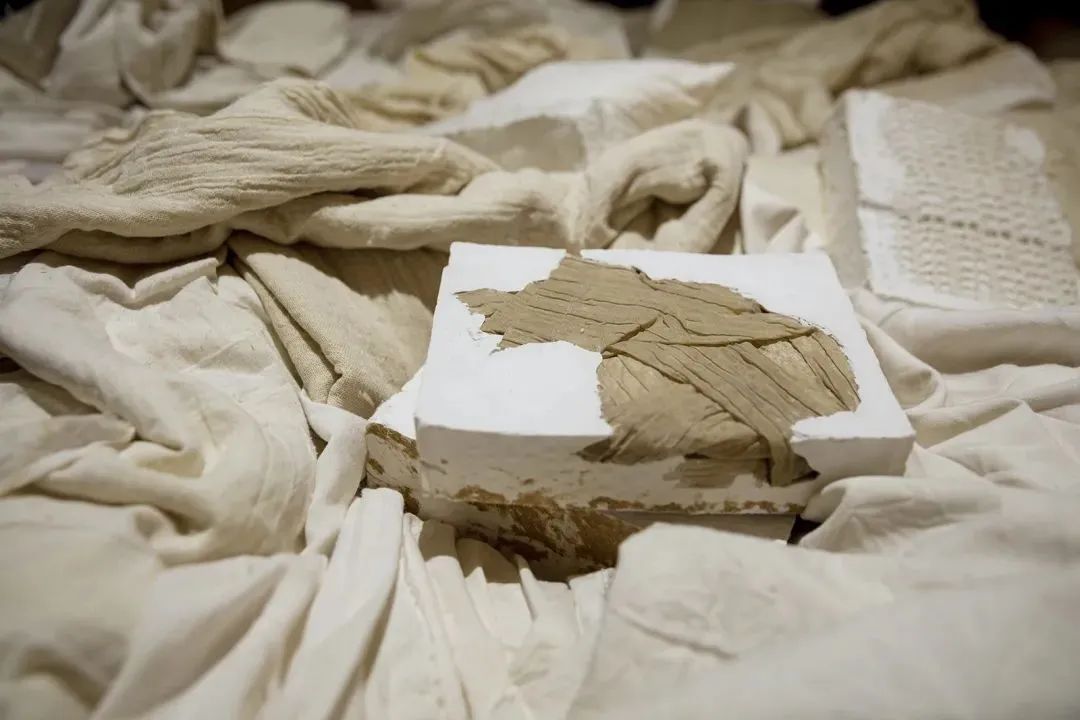

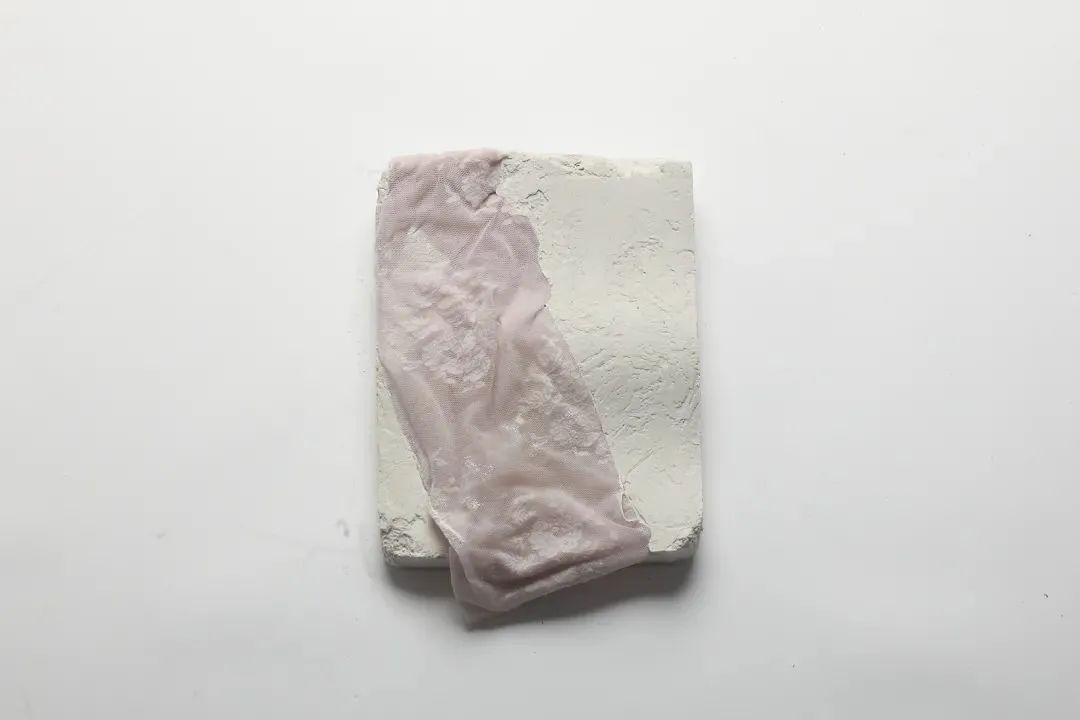

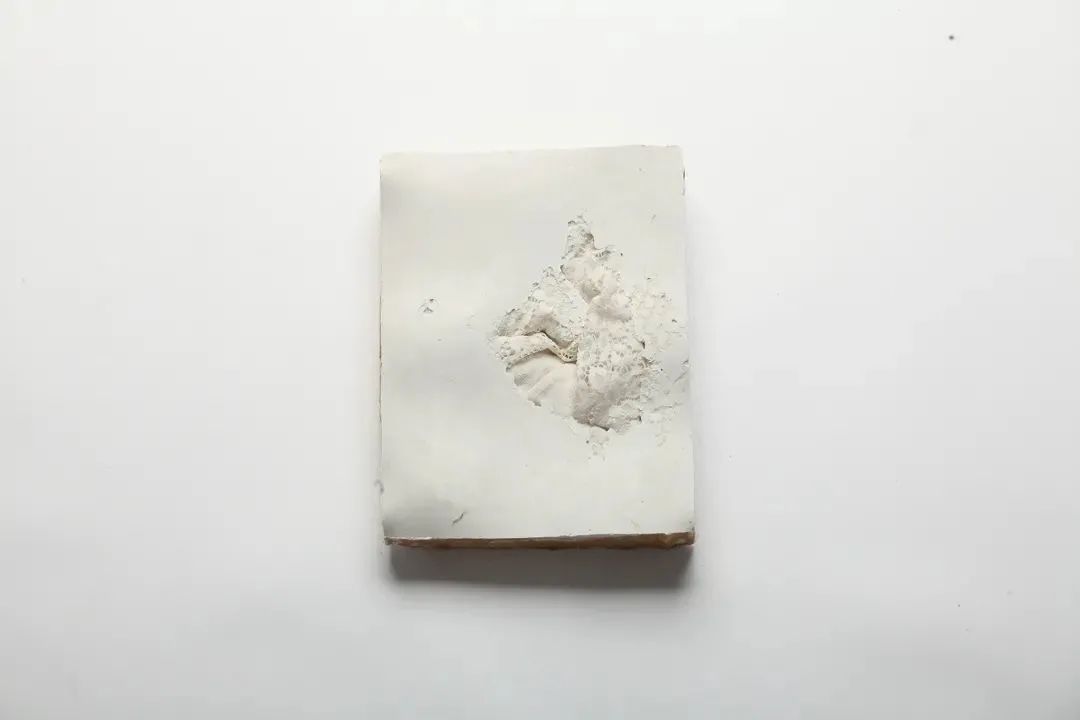

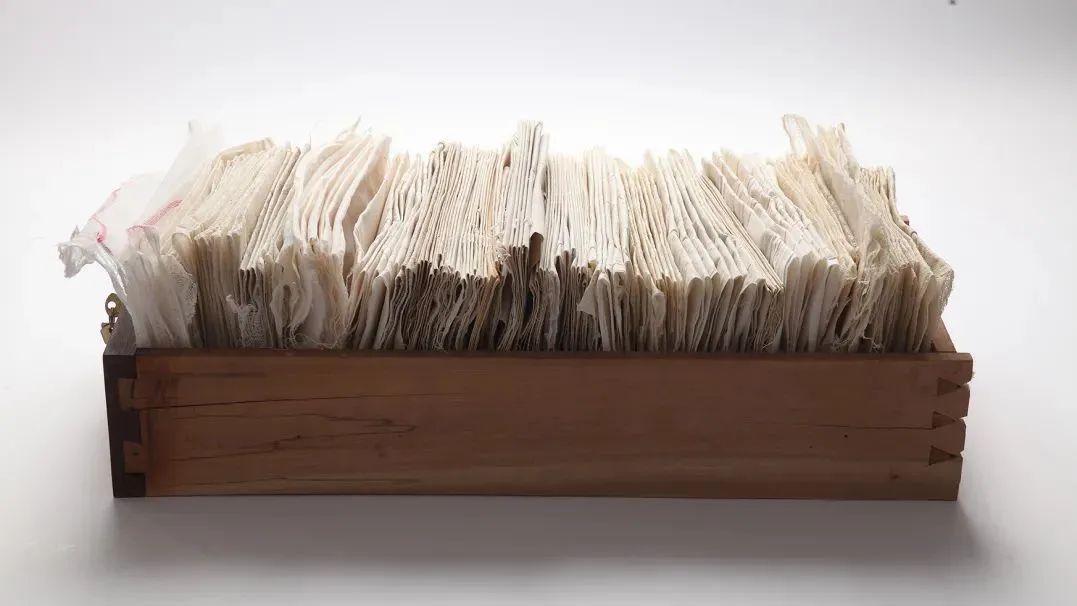

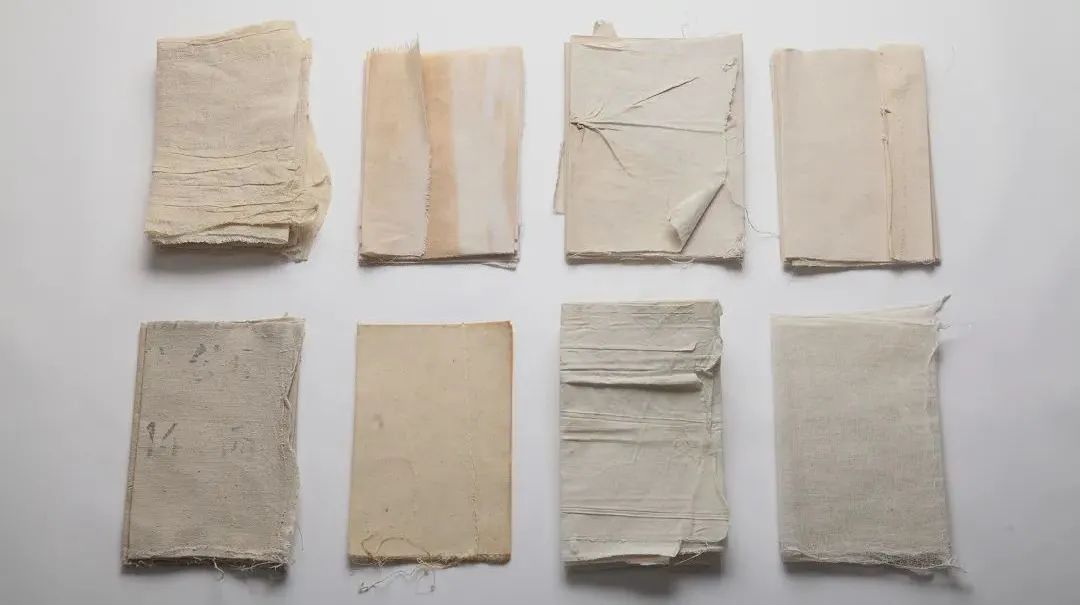

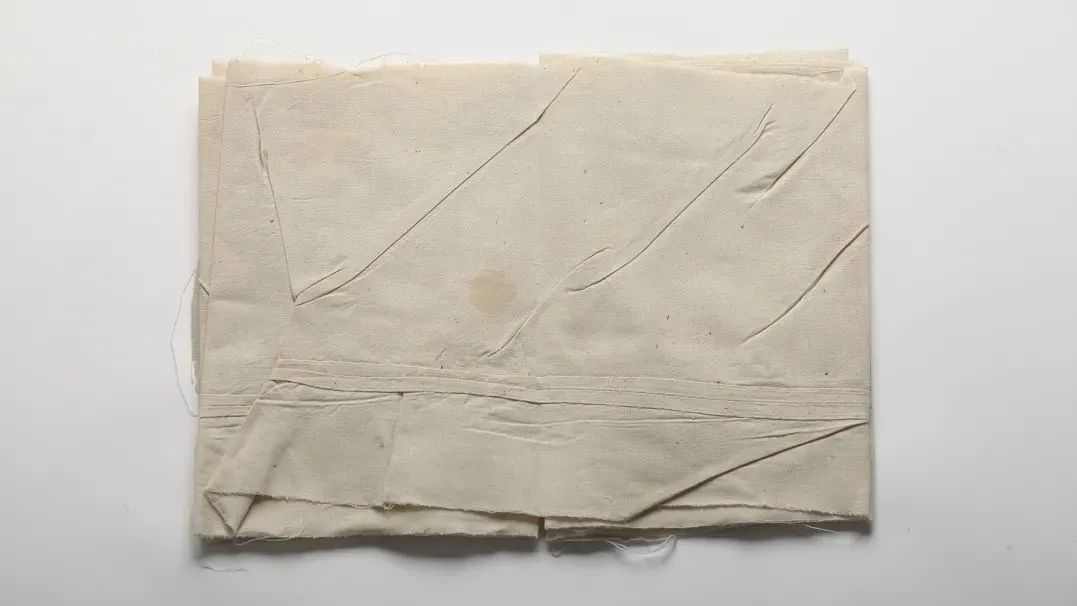

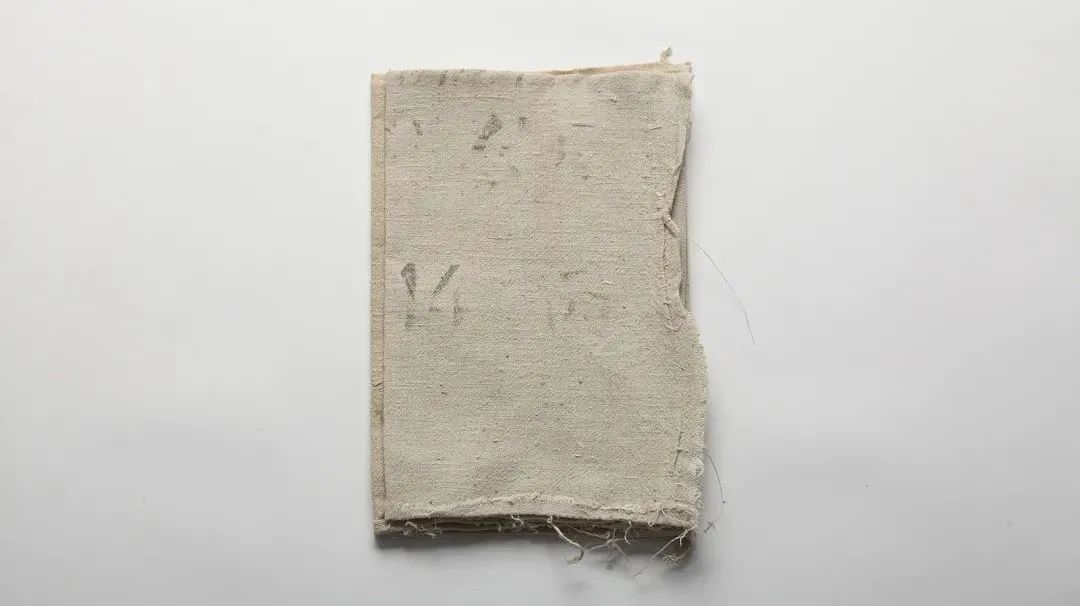

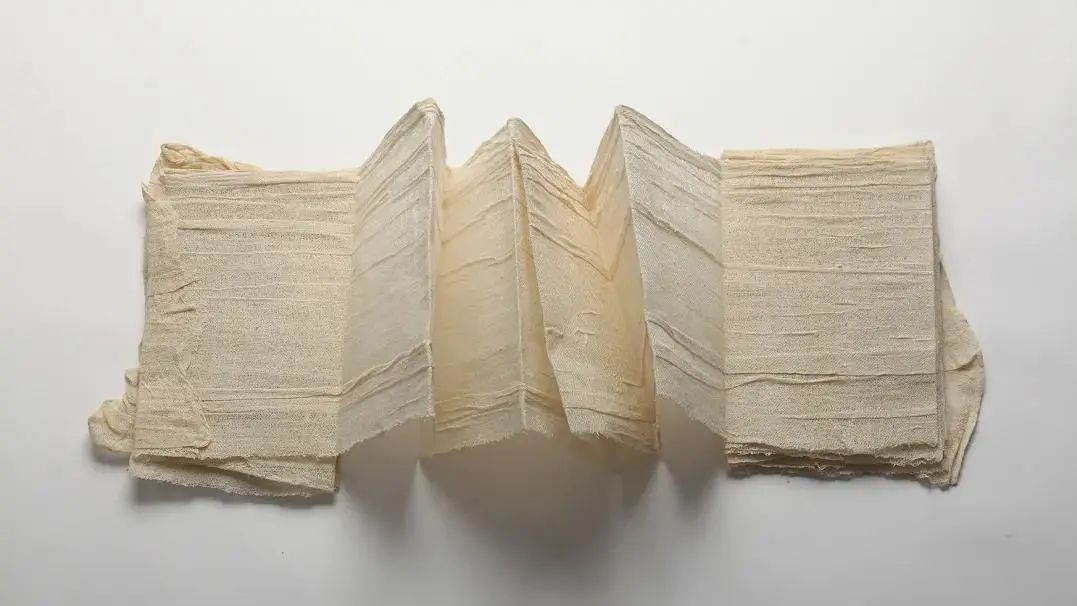

《十箱》是十個箱子組成的裝置作品,其中放置了大量親人的遺物、舊物,以及我的手工書、石膏書、復原書、實驗影像等作品。從而形成五個主題,分別是《理》、《9.8斤》、《破》、《禮物》、《long》。

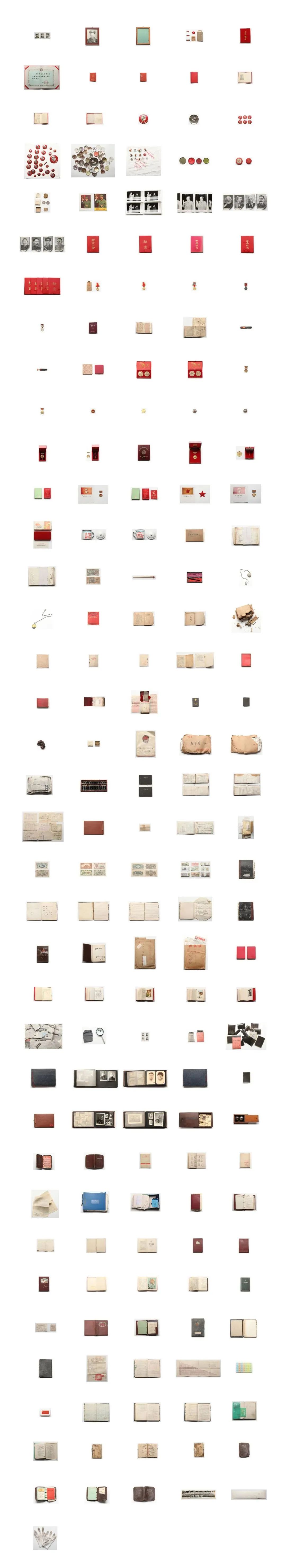

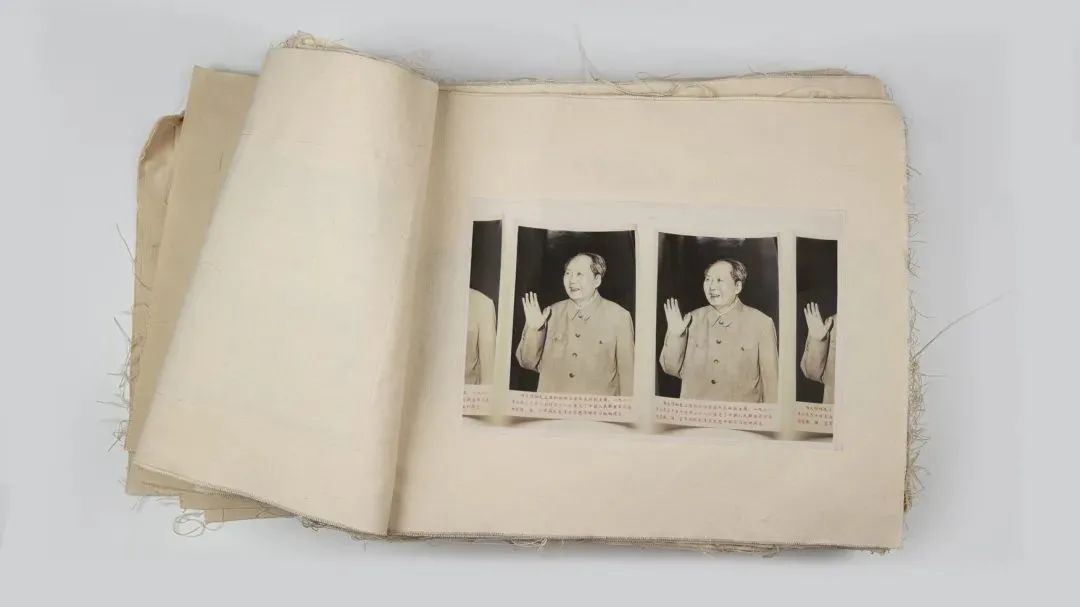

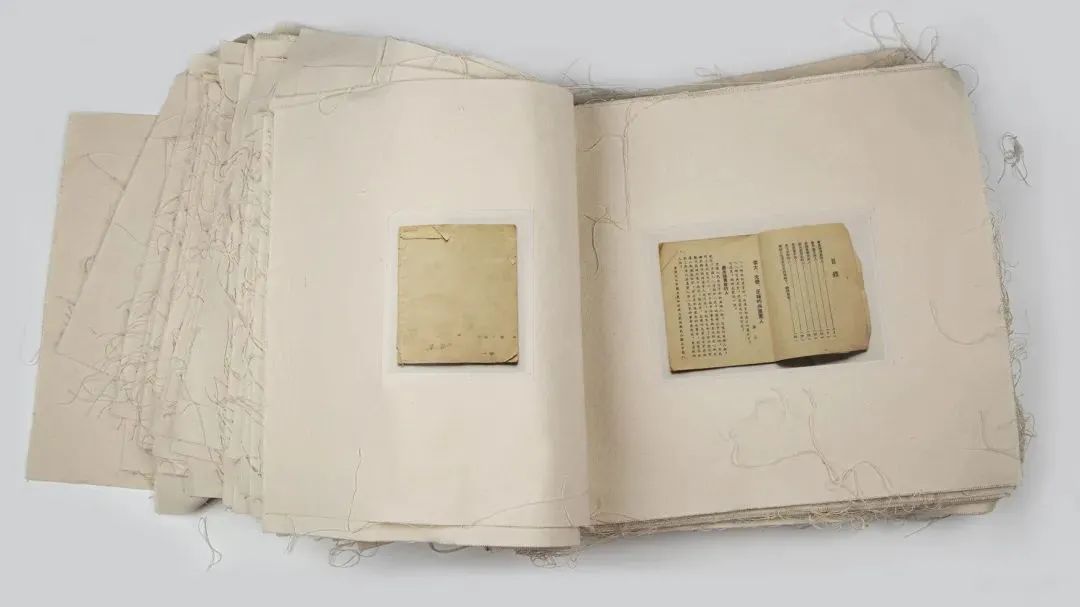

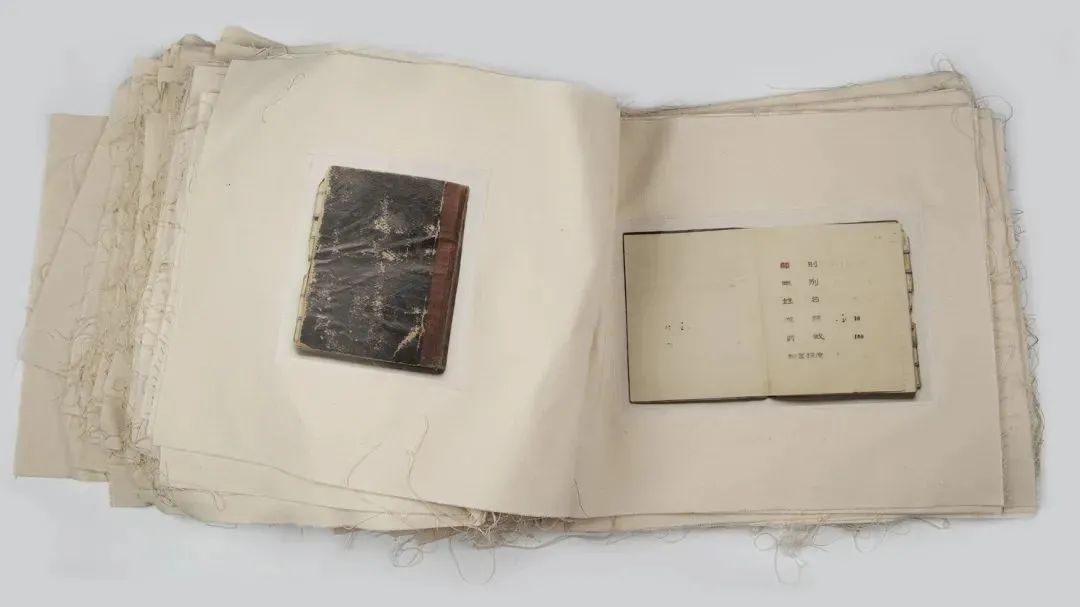

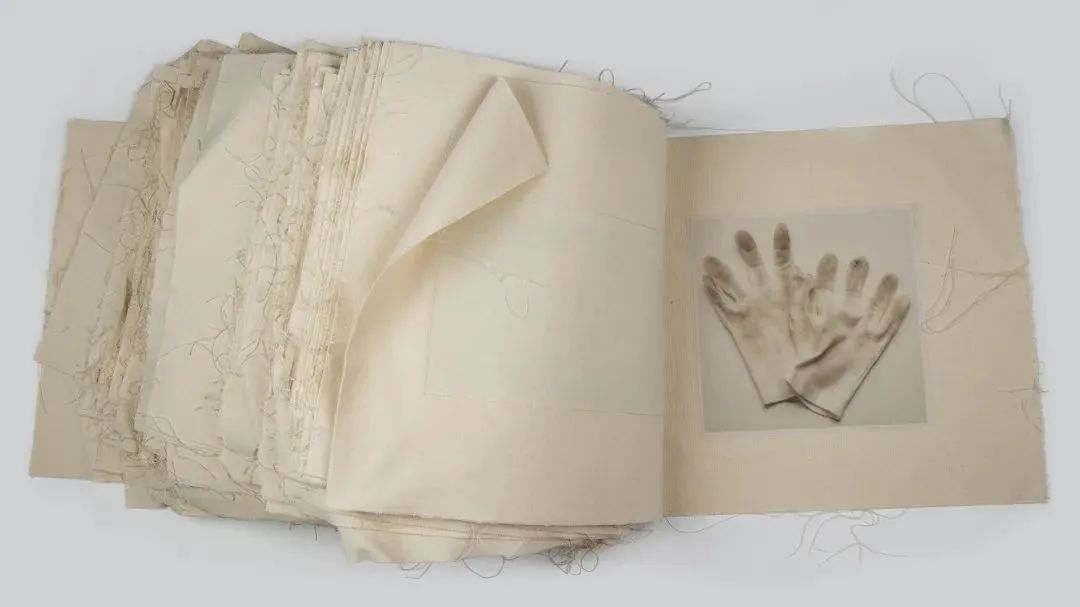

《理》由4個箱子組成,其中包含舊櫥柜1只,木質抽屜2只,舊藥箱1只、手工書1本、復原書4本、內置物是榮譽證書、榮譽獎章、抗美援朝紀念物、毛主席紀念章、毛主席語錄、毛主席詩集、學習手冊、時政剪報、賬本、日記、老照片、相框、影集、藥盒等。

《理》—— 親人的部分遺物整理

《理》——手工書

《9.8斤》

《9.8斤》身體實驗影像

《long》手工書

關于作品《十箱》最初的啟發是什么?

是一本關于敘事倫理學的小品文集《沉重的肉身》,書里面關于倫理的解釋是我讀到過的最喜歡的。“什么是倫理?所謂倫理其實是以某種價值觀念為經脈的生命感覺。”我只是想要做一種我的“生命感覺” 。

為什么作品展覽中沒有文字解釋?

生活教會我,我需要看很多、需要想很多、需要走很多、需要做很多,但是不要表達很多。

導師評語

“箱”是一種空間類別,用來承、載、收、藏。收集整理親人的遺物和舊物進行轉化形成作品,在十個不同的箱子中以不同的形式語言放置,進行人、事、物的敘事的表達,呈現出從個人及家國之間的倫理情感和意志情懷敘事。使用時間、空間、人間并置的敘事方式、方法,展現了自由倫理的意志與意圖。作品展覽沒有文字表述,將藝術的形式話語言集中在作品本身,使觀者的理解還原為純粹、直觀的感受,情理合一的進行了完整的信(信息、影像)、物(物品)敘事。

——宋協偉教授

智慧型城市設計研究

導師組:宋協偉教授、靳軍教授、常志剛教授、韓濤教授

“智慧smart”一詞源于美國,本意表達日常生活中人或觀點的深入洞察力,因“理性增長(smart growth)”理念而被城市規劃領域廣泛接受。智慧城市(smart city)理念大約出現在10年前,2015年普遍納入在政府建設任務報告中并且成為重點發展的新學科。最初這一理念圍繞著如何通過各類信息通訊技術的運用提升城市運行效率和城市競爭力,并為解決城市貧困、社會性剝奪以及糟糕的環境等問題提供新的途徑。“智慧城市”可以有多種解讀,智能城市(Intelligent cities)、虛擬城市(Virtual cities)、數字城市(Digital cities)、信息城市(Information cites)都體現為智慧城市的各個方面。協調、溝通、耦合以及整合都是智慧城市發展的不同方面,智慧城市的高效運轉是通過形成新的數據庫、挖掘新的數據以及空間模式分析,設計新的模式以整合分散的城市功能與部門,以及建立新型組織與管理,讓城市更加有效和公平,提高城市居民在合作與競爭中的創新能力。

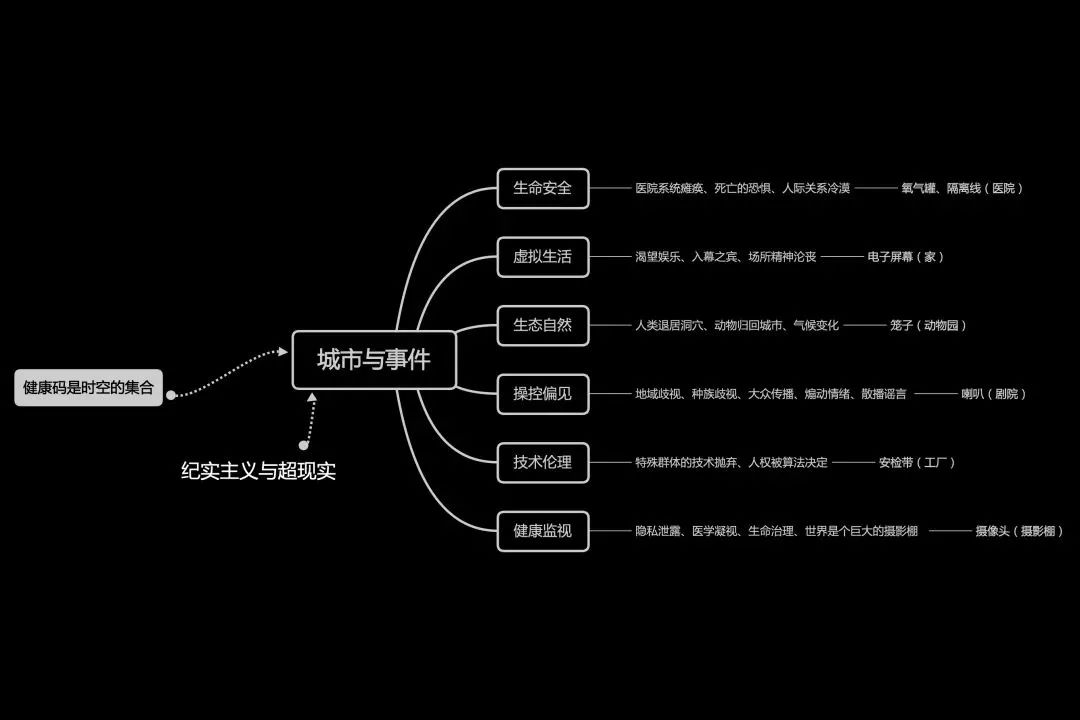

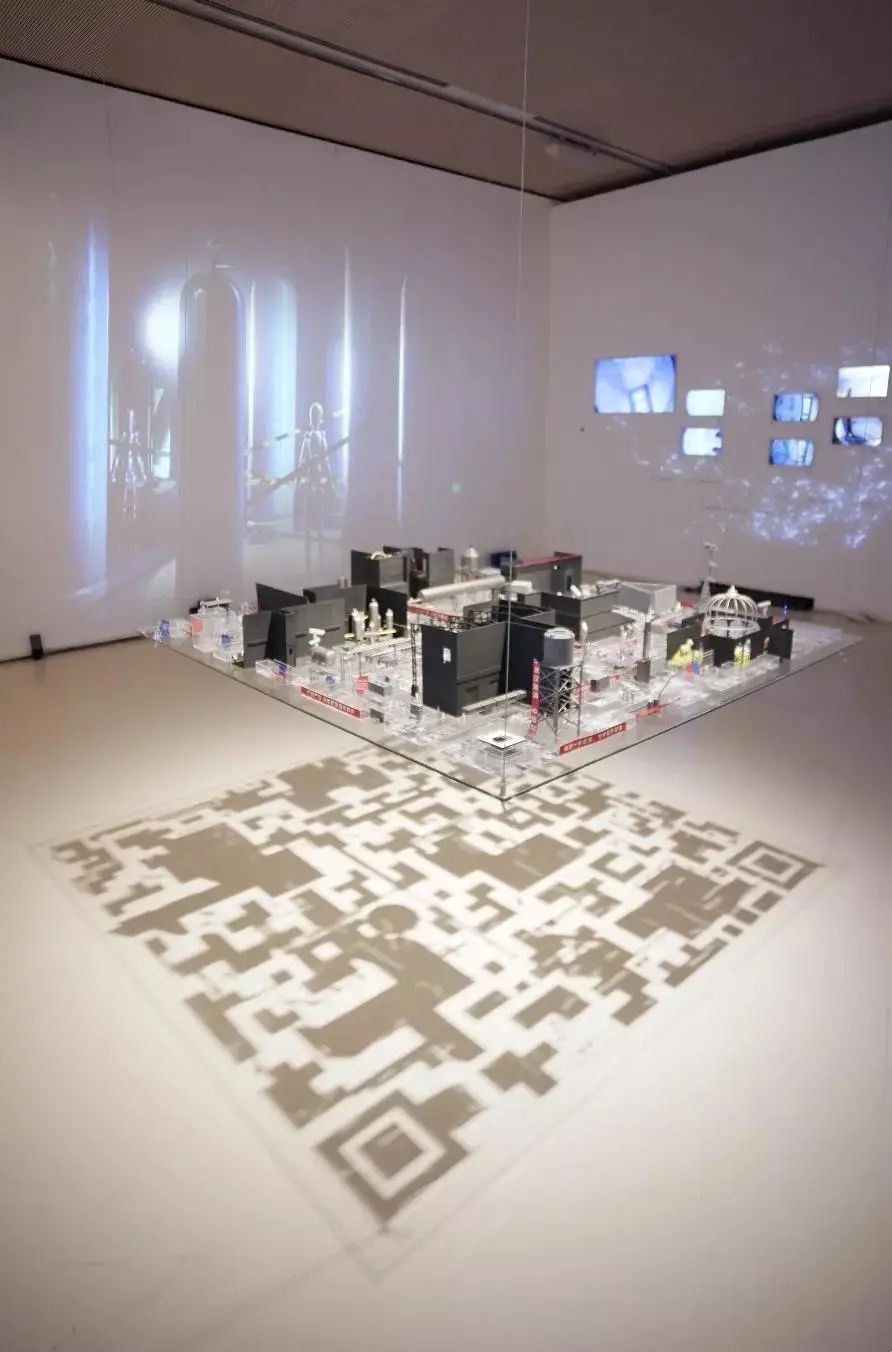

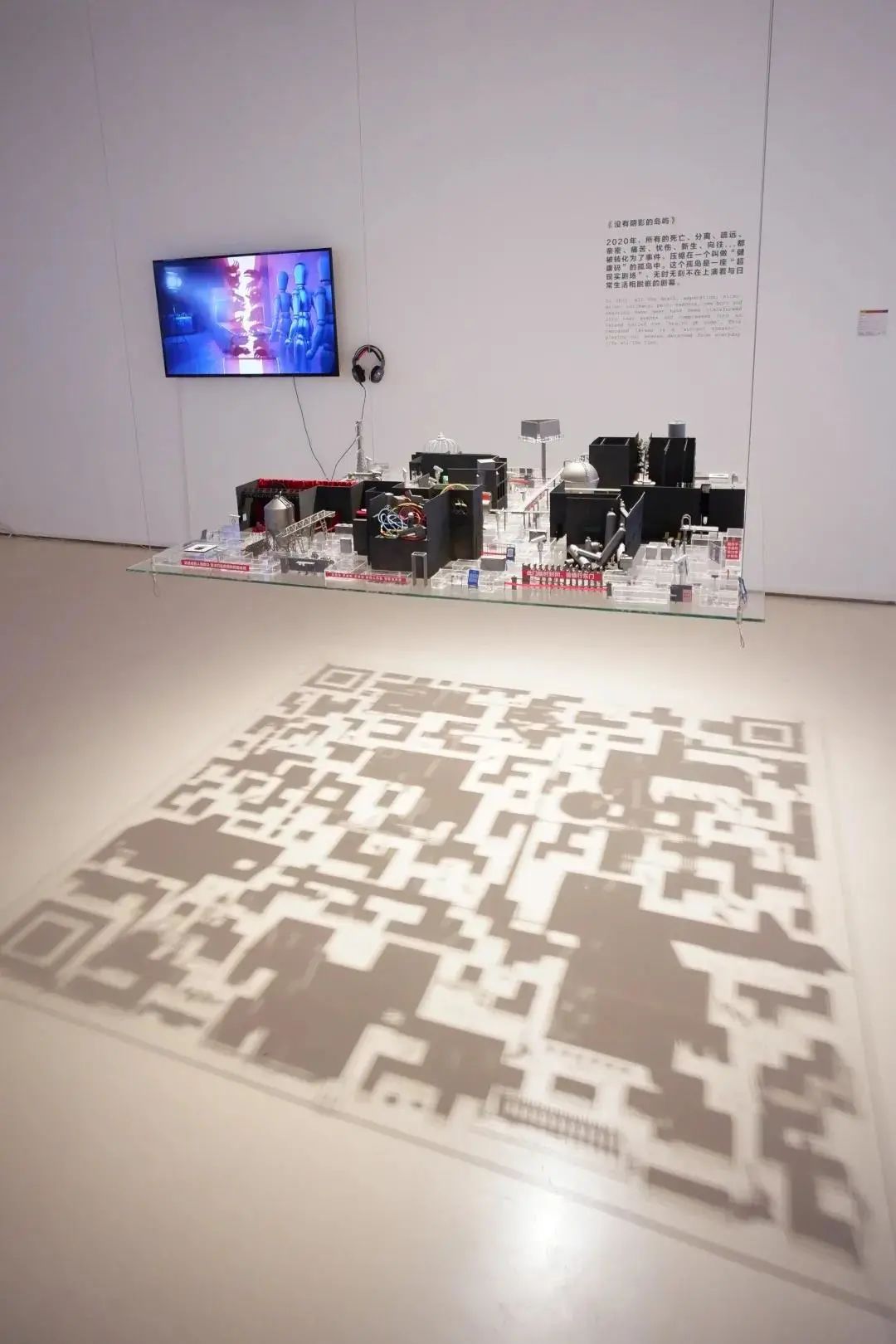

2020年,所有的死亡、痛苦、疏遠、憂傷、分離、親密、新生、向往...都被轉化為了事件,壓縮在一個叫做“健康碼”的孤島中。這個孤島是一座“超現實劇場”,無時無刻不在上演著與日常生活相脫嵌的劇幕。這些情緒如此真實,又如此虛幻,記錄著我們一起經歷的這一年。這個作品是對疫情以來社會狀況的隱喻和作者在武漢經歷整個疫情的過程中的記憶與情感的表達。

此次畢設主題的創作靈感來自哪里?

最初的靈感主要來源于畢業論文對“健康碼”的研究結論之一——“健康碼是時空的集合”。加上自己在武漢封城期間的真實經歷,希望可以做一個敘事性的作品將這些事件、情緒、感知等等記錄下來。

你是如何構想作品的呈現形式的?

2020對全世界來說都是魔幻與噩夢的一年。甚至會經常讓我質疑這一切是否是真實的。因此想通過六個帶有戲劇感的空間場景和無數這一年中的日常生活片段,把它們壓縮在一個二維碼形態的微縮模型將這些文本轉譯出來。再通過帶有舞臺布景感的影片,將這些場景與聲音和氛圍相結合,實現一種“劇幕的上演”。

你希望觀眾能在你的作品中獲得怎樣的感受與體驗?

我試圖在展廳中構建一種敘事場。通過影像、聲音和微縮模型的拼融,喚起觀者對于我們正在經歷的或曾經經歷的那段共同記憶。并且在模型中設置了很多細小的彩蛋,希望觀者可以發現一些很有意思的地方。

導師評語

2020年,全球社會發生了一次艱難的巨變。它對每個人如何在世界上棲居都重新提出了問題。梁欣基于在這個社會歷史事件中全過程、各階段的真實個人經驗,包括武漢疫情階段和北京高校封閉管理階段,以社會調研、數據統計、歷史梳理、學術寫作、裝置創作、視頻影像再現等多重路徑結合的方法,把充滿內在沖突的生活經驗,轉化為一種關于當代世界生命政治治理與社會場景管理劇變的寓言,并將之命名為《沒有陰影的島嶼》。

這個島嶼是對疫情危機情景下人類生活場景各種維度的掃描、再現與再編碼。梁欣最終以六個場景的敘事結構,將之交織成一個世界景觀劇場,并壓縮在一個以“二維碼”形態存在的孤島中。這個“二維碼”中上演著一切人類情感,其唯一共同點是沒有陰影,并內嵌著六個特殊主題的島中之島。分別是——醫院(關注的是生命安全)、家(關注的是虛擬生活)、動物園(關注的是生態自然)、劇院(關注的是操控偏見)、工廠(關注的是技術倫理)、攝影棚(關注的是健康監視)。梁欣的創作就是在這個“二維碼”中反復編織基于現實投射的人類情感、私人記憶、數字技術、國家工具、健康監控、智能管理。她試圖說明在今天這樣一個世界景觀劇場時代,我們再也無法以虛假、和諧、統一的面貌去掩蓋矛盾與沖突。相反,只能采取勇敢的正視沖突、吸收沖突、最后消化沖突的方式,并以日常生活審美式的升華,才能與當下與未來世界共存。

——韓濤教授

據統計,全中國約有8000萬殘障人士,而視障群體占到1731萬人,我們的城市中隨處可見無障礙設施,但在街道上可以看到的殘障人士卻越來約少。《聽見的城市》主要關注的是視障人士在城市中的出行問題,通過采訪,親身經歷,實地調研等方法,討論視障人士在城市中出新困難的問題,希望可以引起大眾的思考,關于我們城市的建設和發展的同時,如何兼顧和包容所有人,而非淘汰和省略少數群體的利益。

畢設的主題是怎樣定下來的?

畢設的主題主要來源于研究生二年級在芬蘭赫爾辛基的交換,我在赫爾辛基的街頭或是咖啡廳,圖書館經常會看到很多的殘障人士,他們可以非常自由的出行,這讓我突然聯想到我在北京似乎很少看到殘障人士。赫爾辛基的無障礙設施做的很完善,芬蘭的無障礙設計帶給我的感覺是非常自然的嵌入城市生活而不是被生硬的標記出來。我希望通過作品可以讓大眾產生思考,我們是否真的能夠了解殘障人士生活中面臨的問題,以及怎樣才能更好的完善無障礙設計。

作品創作遇到了哪些困難?

其實最大的困難在于怎樣去了解視障人群的具體需求,因為我身邊沒有認識的或是相關群體,所以只能靠自己去聯系和采訪才可以跳出純粹依靠自己臆想的問題來做設計,剛開始的時候我下載了一個幫助盲人群體的app并在上面結識了一些視障人士,之后自己去體驗的時候其實發現很多的問題并非我之前設想,調研做完之后也對作品方向重新進行了思考。

創作過程對你有什么啟發?

我覺的對我最大的啟發是在之后的設計過程中,體驗是對我來說最直接了解需求的方式,但在作品創作過程中,我會發現我的理論積累是相對缺乏的環節,在之后的設計過程中更多的需要平衡兩個方面的思考和研究。

導師評語

無障礙出行已經早已不是關注弱勢群體這么簡單了,在科技發展如此快速的今天,我們關注城市包容性,讓公眾了解到所有人的需求,最終公平對待城市中生活的每一個人,通過設計解決他們遇到的問題的同時,也是惠及未來某一時刻的所有人可能會遇到的問題。

——宋協偉教授

文化遺產設計研究

導師組:杭海教授、王川教授、林存真教授、趙斌副教授

本研究方向以中國傳統設計與造物思想為研究核心,強調中國傳統設計、工藝思想與當代社會發展的相互關聯,關注當下設計理論與實踐中的傳統線索與依據,引導學生在研究過程中虛心向傳統學習,并通過相關設計實踐探索傳統設計融入現代工業生產、日常生活的方法與途徑,探討當代中國所應有的設計風格、設計思想與方法,這是中國設計研究領域的一個新課題,對中國當代日用設計的提升與發展,乃至中國文化復興、國家形象的樹立意義重大。

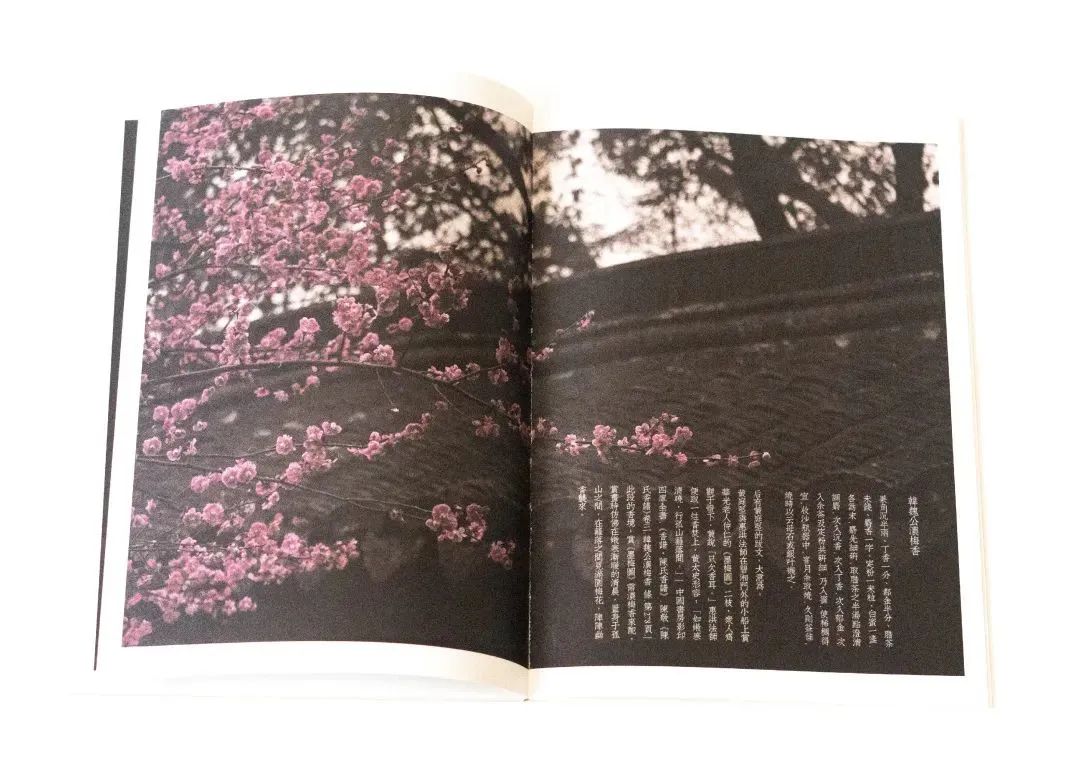

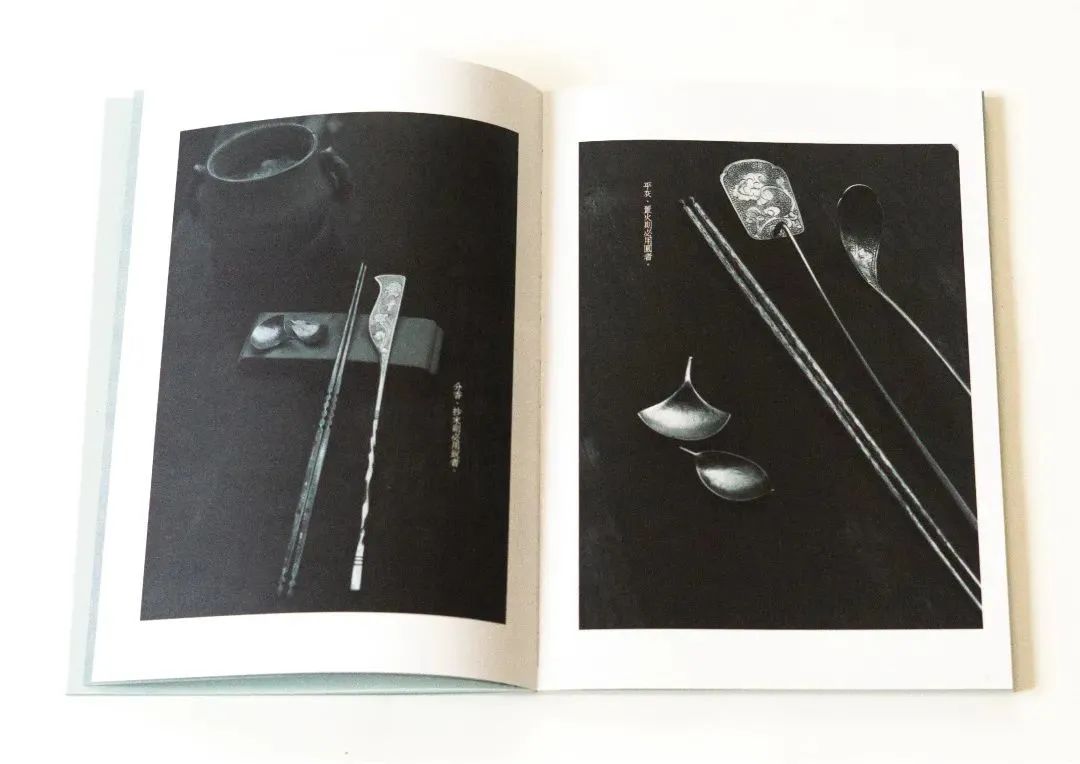

畢業創作是從畢業論文延伸而來,論文主要研究宋代的香器與香境,畢業創作便以此為背書,去追尋宋代的氣味。以《陳氏香譜》中記載的香方為氣味追尋的原型,并將香方大體分為了三種氣味類型:山林氣、花果香、藥香調。

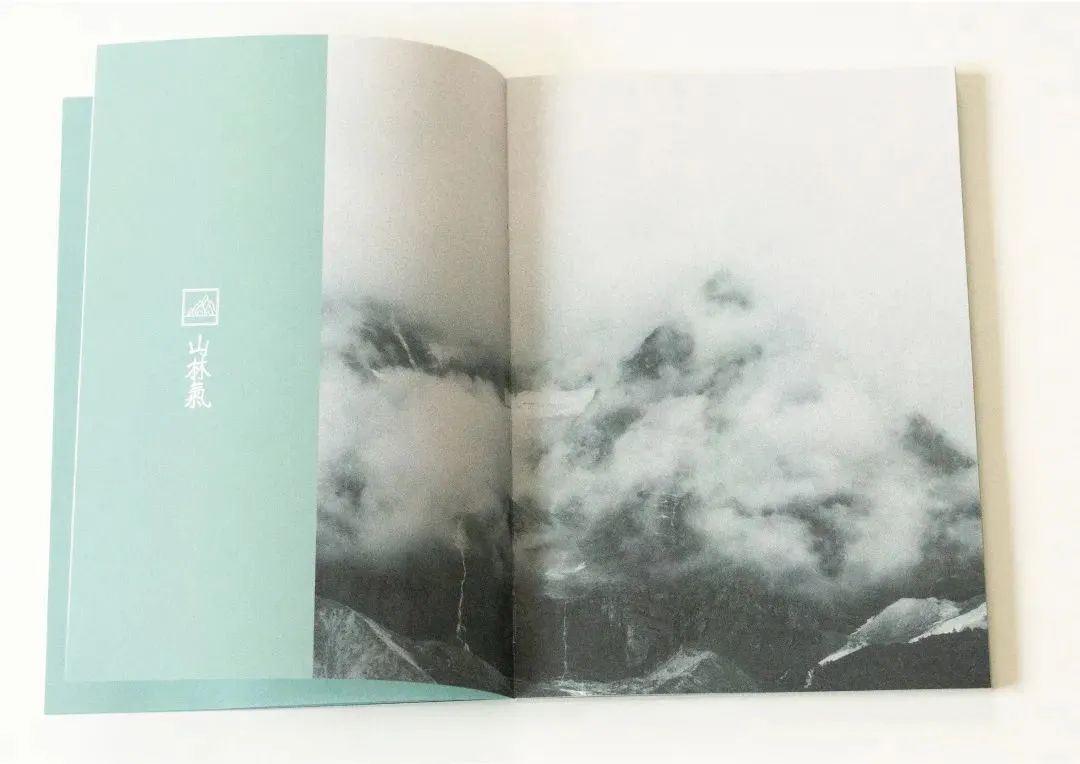

山林氣為兩宋文人最為推崇的香氣類型;而花果香則是《陳氏香譜》中記載最多的香方類型;藥香調是香方中許多香品呈現出藥香的味道,如「江南李主帳中香」,推測其是有藥效的——助眠或助興。傳統的香品是有多種類型的,對傳統品香方式與香品本身,進行探索與氣味設計的同時,也需要融入當代載體,如香水、香膏等,希望將氣味產品的包裝與推廣,形成一個完整的品牌體系。

「嗅覺」是最古老、最原始的感覺,是觸動記憶的開關,可以不經過思考直接進入大腦最深層,喚起深藏的記憶。尋找一種香氣的記憶,就像一位根據氣味和痕跡進行追蹤的獵人。「尋香獵人」為一個追蹤香的痕跡與記憶的品牌。「尋宋」系列,將宋代的氣味痕跡分成了三種氣味類型,分別是:山林氣、花果香、藥香調。以宋代《陳氏香譜》中的香方作為原型,以此探尋宋代氣味。展覽現場由聞香區、香料展示區、視頻展示區和書籍、產品展示區四個部分構成,將現場規劃為氣味探索體驗的互動形式,以增添“尋香”的趣味與互動性。

“尋香獵人”這個主題的來源是什么?

文化遺產涉及到許多方面,而傳統的香學是最近逐漸開始受到關注的一個方向,因論文是研究宋代的香器與香境,畢業創作便也由此生發而來。根據宋代留存的香方進行宋代氣味的追蹤,從而創立一個尋香的品牌,尋香獵人是追蹤氣味痕跡與氣味記憶的品牌。

談談創作過程中的感受?

與西方的香水不同,我國的傳統香品種類與使用方式非常的豐富,現在許多西方的香水也開始進行中國的氣味的研發與商品化的推廣,而香的產品方面我們受西方影響非常深,故而缺失了許多本土傳統的香氣記憶與體驗。在進行氣味的文本分析與實踐操作的過程中,會逐漸的向去研究與探索怎樣才能將傳統氣味進行當代的使用;既要不損失氣味的天然感受,又能滿足當下人們的使用便利,以后還將帶著這一問題繼續研究。

期望觀眾能從作品中得到怎么樣體驗與感受?

嗅覺是非常個人的體驗與體感,每人對氣味的記憶與感受都受到其個人經歷的影響,香氣的分類也非常復雜,本次簡化為三種氣味類型,希望可以開啟大家對氣味探尋,打開每個人對傳統香氣尤其是宋代香氣的好奇之心。

導師評語

從論文到設計始終聚焦于宋代香具與香境,將個人愛好深化為具體的學術研究。投入了所有的精力,通過影像記錄、文本研究、香具設計、氣味互動設計等方式展示了細膩優雅的品味,以及對全局良好的掌控力。

——杭海教授

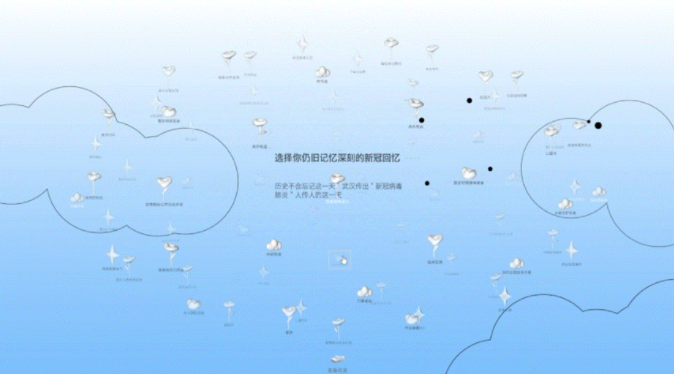

《集體記憶和關注度的普遍衰減》報告得出的結論是,人和事物通過“口頭交流”能保持約5到30年的活力。時隔十七年,關于病毒的記憶又重新被喚醒,《次生的此刻》是基于2003和2020兩次大型公共衛生事件給人類帶來的后過與影響,根據一系列記憶理論建構出再次重新感知的次生記憶系統,結合兩次事件中幾十個次生方向制作成的交互網頁與書籍。希望借由網頁與書籍來整合人們在此次事件的情感記憶與身份認同,引發大眾思考。

創作的啟發是什么?

回憶與遺忘是不可分割的,遺忘是回憶的必要組成部分并與之相融合。記憶的范圍與回憶的需求不是簡單的對等關系,次生記憶強調記憶的個體性與社會屬性,這對群體的延續性起到了兼顧與定型作用,有助于民族身份的認同與延續。

能否從你的研究方向出發來談談作品本身?

作品整合了兩次事件中群體性記憶遺產,通過對“次生記憶”概念的研究,思考文化遺產本身的重要性與影響。

導師評語

記憶是情感的聯系、文化的塑造以及有意識的指涉,這些因素影響被稱為記憶的現象,并使記憶有別于積累。該作品以記憶文化研究為理論依據,用交互手段再現個人情感記憶與社會進程之間的聯系,意在探討記憶、身份、與文化延續性之間的關系,同時探討文化遺產的認同與延續。

——林存真教授

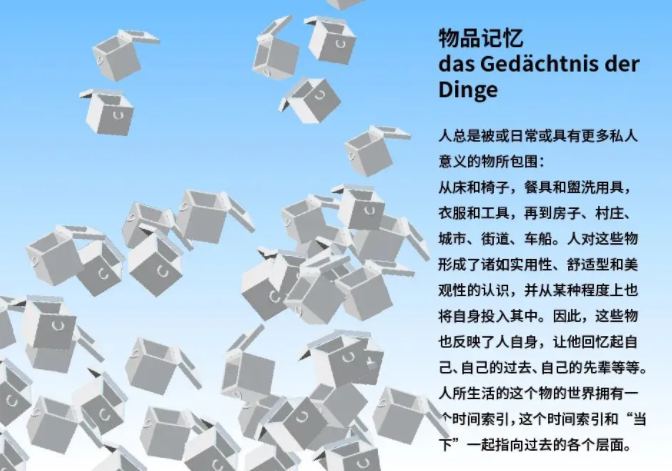

攬鏡自照,觀心于鏡,鏡子作為主體意識的自我映射與象征,承載著自性的光輝與迷失的虛幻,揭示了外境的投射和內心的欲望。本作品基于人的世俗表象與潛藏欲望的思考, 展示六種傳統欲望:即富貴、財祿、嫉妒、色、多子與長壽,以“六欲.心鏡”名之。選取六種古代銅鏡形制,結合六種傳統符號,對應六種欲望,以圖像與動態影像等方式探索六欲與心鏡的關聯,以心為鑒,照見紛繁六欲與煩惱。福壽祿貴、子孫滿堂之類的傳統吉語一直是國人對個體生活圓滿的總結,但在作者看來所有欲望與滿足終將會灰飛煙滅,隨風消逝。

由何開始創作主題?

從研究方向出發,展開創作思考,通過對古銅鏡紋飾的探索,由其看到人們內心的情緒、渴求,終成為每個人心中深深埋藏的欲望。以典型的紋樣線索概括出傳統文化思想中根深蒂固的六種欲望概念。

怎樣的思考推動創作表達?

由古至今,以鏡為鑒,鏡子曾經如寶稀貴,而今已是普識之物,它所映射的是人類與自我形象相互了解的歷史,跨越了多重的文明含義。通過由表象探析意象呈現的研究,嘗試用圖形語言建立表象與潛藏意蘊的聯系。

談談對自己作品的解讀?

心鏡映照六欲從生,多富財色壽妒欲,無一不是從心幻變而來。水月鏡像,無心去來。鏡中見欲,鏡中見我,又在鏡中幻滅。然而誰又能就此了斷,無情何必生斯世,有情終將累此生。以是為記。

導師評語

關注于傳統概念與形式的當代轉換,探討六欲與心鏡,通過銅鏡與紋樣等圖像主題予以闡述,將尋常的主題演繹出全新的視覺意味。過程中克服了內心與外境的種種不適,作品呈現出很好的藝術趣味與敏銳度,展陳設計細膩,大方,耐人尋味。

——杭海教授

文章來源:CFW服裝設計